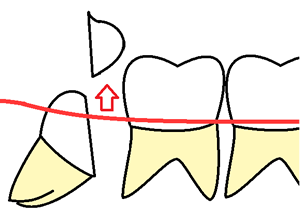

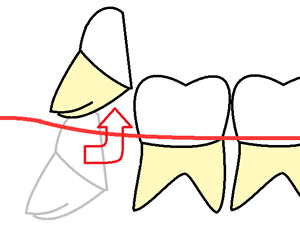

| 上唇小帯の治療 |

|

|

| Before |

After |

「上唇小帯」とは上唇の中央から歯茎に伸びる筋のことです。

お母さんのお腹の中で約3ヶ月頃に発生し、生後1歳未満までは、歯の近くに付着しています。

年齢を重ねるにつれて、上顎が発育しますので、その部分がだんだん上に移動していきます。

しかし、その部分が上方に移動してくれなかったり、太い場合は、永久歯の中央が閉じることが出来ず、離れたままの状態になることがあります。

また唇の動きが悪かったり、ブラッシング時に引っかかったりします。

細ければ自然に切れることもありますし、成長とともに自然に治る場合もあります。

これが原因で永久歯の間に隙間が出来るような状態の場合は切除したほうがいいでしょう。

上唇小帯の切除はそれほど難しい手術ではありませんが、歯ぐきに麻酔をしての処置になります。

小さなお子さんにとっては大変な治療かと思います。手術は切除して縫合する方法であれば約20分ぐらいで終わります。

レーザーを使っての処置ですと短時間で終わりますので、お子さんにとってはストレスが少なくてすみます。 |

| |

| |

| 唾石(だせき)症の治療 |

|

|

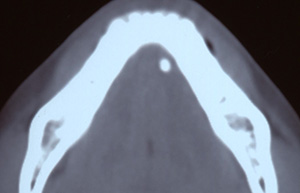

| レントゲンでの確認 |

実際にできた唾石(だせき) |

唾石(だせき)症とは?

だえきは唾液腺を構成する無数の腺房(せんぼう)というところで作られています。

腺房で作られただえきは管を通じて集まり、最終的には1本の管(排出管)に集まり、お口の中に出てきます。唾石(だせき)はこの排出管のなかで結石する疾患です。

1本しかない排出管に結石があると、だえきが出にくくなります。食事をすると、唾液腺はだえきを作って口のなかに出そうとしますが、途中に結石があるためにだえきがお口の中に出ることができず、唾液腺内にたまり、腺そのものが痛みを伴ってはれてきます。すっぱいものを食べた時などはとくに症状が強く出ます。

ほとんどの場合、唾石(だせき)は顎下腺に生じますが、顎下腺の唾石では左右どちらかの顎の下が腫れてきます。耳下腺では耳の前から下のほうが痛みを伴って腫れます。腫れは、食後しばらくするとだんだん取れてきますが、次の食事をするとまたはれるということを繰り返します。 この症状は結石の大小に限らず、小さなものでも管の出口を塞ぐと強い症状が出ます。

結石が次第に大きくなると、腺そのものの機能が低下し、だえきの出が少なくなってしまいます。

このような症状になると、お口の中の細菌が管を通じて入っていき、唾液腺炎を生じることがあります。唾液腺が痛みを伴ってはれ、排出管部分の粘膜が赤くはれて、開口部から膿が出ます。 |

| |

| 智歯・親不知(おやしらず)の抜歯 |

|

親知らずがあると、歯肉の感染が発生します。

主に、腫れや発赤、疼痛などの症状が起こります。

親知らずの周辺は歯磨きしにくく、隣の歯(第二大臼歯)がむし歯になりやすくなります。

歯周ポケットが深くなり、細菌が溜まりやすく感染性の炎症を起こします。 |

|

|

|

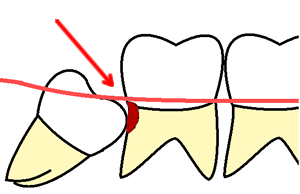

歯肉の中に埋没した親知らず |

|

|

|

専用器具で歯を分割し、歯を削ります。 |

|

|

|

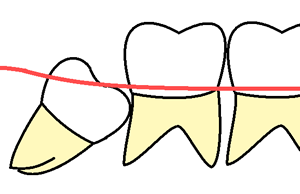

削った歯を取り出します。 |

|

|

|

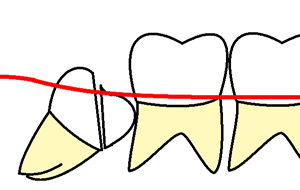

残りの歯を抜歯します。 |

| |

| |